たらちね見学会で思ったこと

維持会員 金子 淑子

2016年11月14日『いわき放射能市民測定室たらちね』見学会に参加しました。

行きのバスの中では、資料(A4紙7枚)を見ながらハカルワカル広場の佐々木さんの説明で『たらちね』の全体像を予習し、期待とともに改めて気を引き締めました。

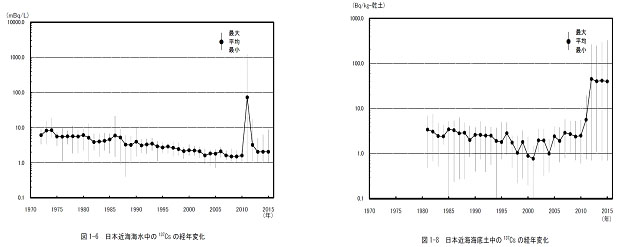

子どもたちをはじめ人々を被曝から守り続けることを目的に『たらちね』が開所したのは、原発事故から約8か月後の2011年11月です。「食品などの放射能(γ(ガンマー)線)検査とホールボディカウンターによる被曝検査」から始まり、2012年からは沖縄県久米島「球美の里」での「学童保養」のいわき事務局となり、2013年3月には診療所の認可を受け専門医などによる「甲状腺検診」の開始、2015年4月には市民団体では初の「β(ベータ)ラボ」を開設、β線測定が始まりました。そして2017年4月には「放射能測定室兼検診センター」開設及び事業の開始が予定されています。放射能測定も、汚染水の流出している福島第一原発沖の海洋調査や海水浴場などの砂浜測定など現在多岐にわたっています。

見学に当たっては、事務局長の鈴木薫さんと「βラボ」の責任者工学博士の天野光先生からお話を伺いました。以下は『たらちね』のごく一部、私が特に印象深かったことです。

βラボ β線測定(トリチウム・ストロンチウム90) たらちねメソッド

多少の予習をしたとは言え、見学した「βラボ」はまるでテレビなどで見る先端科学実験室のよう。頭の中は見慣れない機材や装置と聞き慣れない専門用語でいっぱいでした。

でもはっきり分かったことがあります。原発がある限り必ず出ており体内に取り込まれたら深刻なダメージがある「β線」を、何としてでも捕まえようとしている『たらちね』の決意の強さ、機材も人材も測定方法も最高のものを求める徹底性の凄さです。その強さ凄さが、独自のβ線測定分析法「たらちねメソッド」として結実しているように思えました。

「たらちねメソッド」は、「β線を測定記録しておきたい」との「たらちねの思い」に応え、天野先生をはじめ専門の方々が、原発事故後数年の実態を踏まえて生み出した「高精度で短時間」の測定方法です。利用時の測定料金も極めて安価で、専門機関に依頼すると一検体20万円かかる料金が『たらちね』では何と1000円~3000円。様々な努力の結果と分かってはいても、この料金は本当にビックリでした。これなら誰でも利用できます。

また「βラボ」では専門的なトレーニングの必要な測定作業を先生の指導を受け「たらちねメンバー」が担当しているとのことでした。そして精密な装置の横では身近な生活用品が測定道具として使われていました。これならできる範囲で誰でも関われます。

「βラボ」はハードもソフトも市民測定室と専門家のコラボレーションの賜物です。

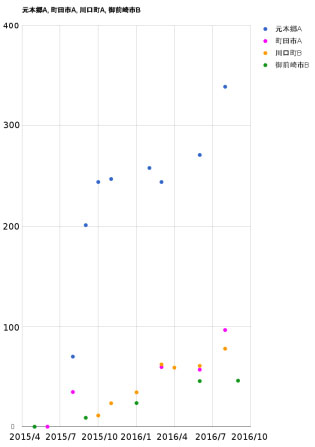

ママベク測定(TEAMママベク子ども環境守り隊)

子どもたちの環境を守るために母親たちが立ち上げた「ママベク測定」はとても素晴らしいと思いました。「守り隊」はタブレットPCと高感度のγ線検出器を携帯し、校庭や公園や子どもたちの生活場所でのリアルタイムの放射線量を計測記録、ホットスポットを特定してそれを「いわき市役所除染課」に連絡しています。市はこれらの測定結果への対策を市独自に検討し実施しています(例えば同じ場所の複数回除染など)。当初『たらちね』はその測定活動のため「行政への反逆、いわきをつぶす気か」とまで言われたとのことですから、現在のような市との連携に至る道のりは想像に難くありません。しかし確かなことは、『たらちね』の市民による全市民を支えるための活動が市を動かしたという事実です。

「たらちね通信vol.11」には「測定してデータをだし、測定データを共有し子どもたちの暮らしの中に役立てることができてきました」と書かれていました。

放射能測定室兼検診センター(放射能測定から診察検査・相談ケアまで)

『たらちね』の甲状腺検診は専門医が担当しています。エコー検査に加え触診も行われており、親たちはその場でモニターを見ながら医師から詳しい説明を受けているのです。このように人々の「検査結果の理解」を助け「不安な気持ち」に応えることは、結果の程度に関わらずとても大切なこと、報告書一枚の送付でできることではありません。セカンド・サードオピニオンを求め、『たらちね』を訪ねる人も少なくないとのことでした。

鈴木さんのお話では、福島県では半数の親が「県内での子育てに不安を持っている」とのことです。この「不安を安心にかえるため」今進められているのが民間初の「放射能測定室兼検診センター」の開設です。診察検査も心身の相談もケアも一括して行い、隣の放射能測定室と一体となって将来にわたって人々を支えて行く場・・これは誰もが待ち望んでいたことだと思います。その事業説明の中で特に胸を衝かれたのは「形はまだ未定ですが、センターでは小児から思春期の子どもたちの精神的ケアを考えています」との鈴木さんの言葉でした。「たらちね通信vol.10」には「子どもたちの肩には、おろすことのできない重い荷物がのっており、それをどこまで軽くできるかそれが『たらちね』の活動の意味だと感じております」と書かれています。その活動の次の一歩、子どもたち一人ひとりに、その心にも向き合う専門的でかつ日常的で継続的な場が今ここに生まれようとしているのです。その重要性はどんなに強調してもしたりないと思いました。

鈴木さんは言いました。「放射能とは共存できない」、だからこそ「生きるためにより細かくより注意深く放射能測定の精度を上げ数字を残す」、そして「今必要なこと今やるべきことを実行する」と。天野先生は、ゼロから「βラボ」を立ち上げた「たらちねメンバー」との活動を「必要は発明の母」と評しました。

「たらちねの活動」は、その殆どを同じ思いを持つ人々の寄付と協力により支えられているとのことです。「必要」を一つひとつ具体化し「必要」だから様々な困難を乗り越え事業を進めている『たらちね』は、現場そのものであり原発に立ち向かう最前線でした。

帰りのバスの中は「では八王子は・・私は・・」と話の尽きることなく、26人の参加者の26通りの思いが溢れているようでした。